O bacilo Mycobacterium leprae tem andado pelo mundo há muito tempo. Já no século VI a.C., havia referências à temida doença por ele causada: a hanseníase. Acredita-se que tenha surgido no Oriente e se espalhado pelo mundo por tribos nômades ou por navegadores, como os fenícios.

Também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, antigamente a enfermidade era associada ao pecado, à impureza, à desonra. Por falta de conhecimento específico, a hanseníase era muitas vezes confundida com outras doenças, principalmente as de pele e venéreas. Daí o preconceito em relação ao seu portador: a transmissão da doença pressupunha um contato corporal, muitas vezes de natureza sexual e, portanto, pecaminoso.

Somente em 1873, a bactéria causadora da moléstia foi identificada pelo norueguês Armauer Hansen, e as crenças de que a doença era hereditária, fruto do pecado ou castigo divino, foram afastadas. Porém, o preconceito persistiu, e a exclusão social dos acometidos foi até mesmo reforçada pela teoria de que o confinamento dos doentes era o caminho para a extinção do mal.

No Brasil, até meados do século XX, os doentes eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences queimados, uma política que visava muito mais ao afastamento dos portadores do que a um tratamento efetivo. Apenas em 1962 a internação compulsória dos doentes deixou de ser regra.

O avanço das pesquisas comprovou que a hanseníase nem é uma doença tão contagiosa. Terapias foram desenvolvidas e, em 1981, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar a poliquimioterapia. Em muitos paises desenvolvidos, a hanseníase já foi erradicada.

Desde 1995, o tratamento é oferecido gratuitamente para os pacientes do mundo todo, e, nesse mesmo ano, o termo lepra e seus derivados foram proibidos de serem empregados nos documentos oficiais do Brasil, em uma tentativa de reduzir o estigma da doença no país.

Esse estigma, porém, vai muito além da denominação. Associada ao pecado na Antiguidade, a hanseníase hoje evidencia desigualdades sociais, afetando sobretudo as regiões mais carentes do mundo. Por isso, o preconceito persiste e muitas pessoas ainda acreditam que apenas os pobres adquirem a doença. No entanto, apesar de ser trasmitida mais facilmente quando as condições sanitárias e de habitação não são adequadas, a Hanseníase não escolhe, nem nunca escolheu, classe social.

(Fonte: Fiocruz)

No Brasil de hoje

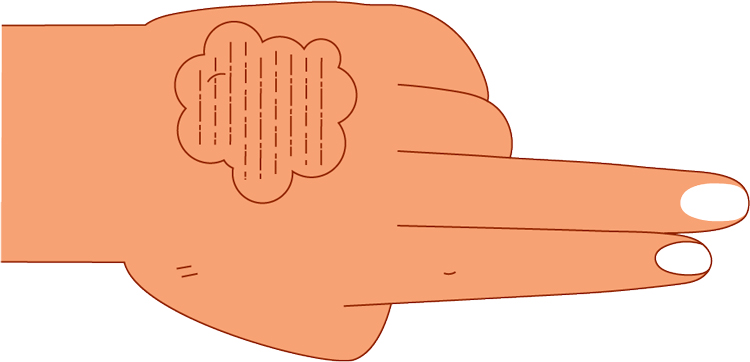

Em fevereiro de 2021, o Ministério da Saúde (MS) informou que 93% dos novos casos de Hanseníase diagnosticados nas Américas, são do Brasil. Entre 2010 e 2019, o país registrou mais 301 mil novos casos, sendo que 20.700 brasileiros tiveram sequelas físicas incapacitantes, como perda dos dedos, ponta do nariz e demais extremidades do corpo, assim como deformidade nos pés e mãos causadas pela falta de tratamento ou diagnóstico tardio naquele período.

Os dados são do Boletim Epidemiológico sobre a Hanseníase divulgado pelo MS ano passado, que informou também que o Brasil teve 27.864 novos casos da doença apenas em 2019, equivalente a 93% de todos os casos da região das Américas, e 13,7% dos casos globais registrados no ano.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, o dermatologista Claudio Salgado, além dos altos números de novos casos, chama atenção a quantidade dos casos que são detectados já na fase mais incapacitante da doença.

"A hanseníase é classificada em quatro graus: zero, quando não há nenhuma sequela; 1, quando o paciente já perdeu sensibilidade nas palmas das mãos e solas dos pés; e grau 2, quando há sequelas físicas graves e visíveis", explicou Salgado. (Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/)

O preconceito contra ela deve ficar no tempo dos apóstolos, porque a ciência já descobriu a cura para essa doença infectocontagiosa causada por uma bactéria, o bacilo de Hansen. E mais, o tratamento da hanseníase é realizado nos serviços de saúde das redes municipais, gratuitamente, de forma simples e eficaz, sem necessidade de internação. Mas o diagnóstico precisa ser precoce para minimizar os riscos de sequelas.

Deixe o seu comentário